Thomas Weiler über die Fußnoten in der „Revolution“

Wille zur Ohnmacht?

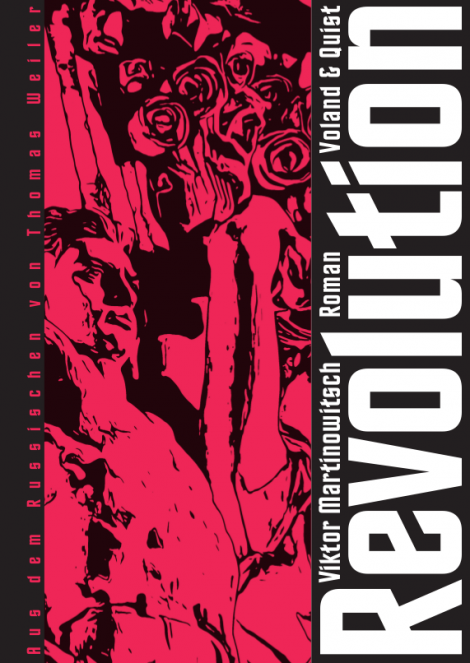

Wenn Anfang 2021 der Roman eines belarussischen Autors mit dem Titel Revolution erscheint, ist Vorsicht geboten. Gleich vorab: Es geht hier nicht um die friedliche Revolution, die seit den gefälschten Präsidentschaftswahlen vom 9. August 2020 die Menschen in Belarus auf die Straße treibt. Die literarische Verarbeitung dieser Tage wird noch einige Zeit auf sich warten lassen.

Viktor Martinowitsch trägt seinen Revolutionsstoff seit 2009 mit sich herum, 2017 hat er das Manuskript während eines Aufenthalts in Zürich abgeschlossen. Die nun vorliegende deutsche Übersetzung erscheint noch vor dem russischen Original etwa zeitgleich mit der belarussischen Übersetzung von Vital Ryžkoŭ. Interpretationen und Rezensionen des Textes liegen noch nicht vor, der Übersetzer ist also bei seiner Arbeit ganz allein mit dem Text. Eine Position der Ohnmacht?

Der Autor nimmt in seinem Roman den Willen zur Macht in den Blick und betrachtet ihn von der anderen Seite. Sein Protagonist, zugleich der Ich-Erzähler, bringt den Willen zum Gehorsam, zur Fügung mit und wird damit für die Mächtigen und ihre manipulatorischen Eingriffe zu einer interessanten Figur. Ist der Wille zur Ohnmacht nicht auch für Übersetzer eine conditio sine qua non? Unterwerfen sie sich nicht professionell dem jeweiligen Original und suchen ihr Heil in der Fügung?

Felicitas Hoppe gab ihrer eindrucksvollen Lobrede auf das Übersetzen zum 20-jährigen Bestehen des Deutschen Übersetzerfonds 2017 den vielleicht überraschenden Titel „Vom mächtigsten Handwerk der Welt“ und bekannte, sie habe „einen geradezu höllischen Respekt vor Übersetzerinnen und Übersetzern […], eine Mischung aus Ehrfurcht, Achtung und Angst“. Da das manchen Lesern ähnlich ergehen mag, will der Übersetzer hier Einblicke in sein Tun geben, dunkle Hintergründe aufhellen und Transparenzen erzeugen.

Der Erzähler beschreibt im Text Details der Einbandgestaltung und nimmt damit Einfluss auf den Gestaltungsspielraum des Grafikers. Wille zur Macht?

Seite 22

Sobald man den Motor anließ, krächzte das Radio los, durch das weiße Rauschen drang eine kratzige Stimme: »polem, polem, polem, belym-belym polem dymmmm«, du klatschtest in die Hände und sagtest: »Ja, Wahnsinn! Das ist doch Rosenbaum!« Nachdem wir Alexander Rosenbaum dreimal beidseitig angehört hatten (Autoreverse hatte dieses Wunder sowjetischer Technik nicht), wollten wir den Chansonnier aus dem Kassettenfach befreien.

Dieser Klassiker des Liedermachers Alexander Rosenbaum erschien zuerst 1987 auf dem Album Moi dvori, er ist hier nachzuhören. Das weiße Rauschen und die unvergleichliche Shiguli-Akustik denke man sich bitte dazu.

Seite 47

Und der Reporter sprach von »Entsagung«, von »Selbstlosigkeit« und den »stillen Freuden des Lebens«, und es war schon zu spüren, dass sein kulturelles Niveau ihm den Vergleich regelrecht aufzwang: den Vergleich (die anderen wissen’s ja nicht!) des »heroischen« Machtverzichts des Alten mit der Geschichte, die der Schlosser Goscha im Film Moskau glaubt den Tränen nicht erzählt, vom römischen Kaiser Diokletian, der auf den Thron verzichtet und sich in die Landwirtschaft zurückzieht. Und als Diokletian gefragt wurde, warum er abgetreten sei, (hier hob Goscha die Stimme, wie vor der Pointe eines guten Witzes, damit auch alle lachten), antwortete er: »Ihr müsstet mal sehen, was bei mir für Kohlköpfe wachsen!«

Moskva slezam ne verit (1980) erhielt einen Oscar als bester ausländischer Film. Aber wohl nicht wegen der Diokletian-Szene, die man sich hier anschauen kann. Goscha wird verkörpert von Alexej Batalow.

Seite 68f.

Ich wandte mich um, starrte ihn an, prägte ihn mir ein. Da war er, einer der großzügigen »Freunde«. Langhaarig, dunkel, mit sprießendem Backenbart auf den Wangen. So ein richtiger Onegin, wobei ich mir, was Onegins Backenbart angeht, alles andere als sicher bin. Man könnte ihn auch Fandorin nennen, dann hätte die breite Masse sein Bild deutlicher vor Augen. Für diese Masse ist heute Fandorin ursprünglicher als Onegin – eine hässliche Semiose unserer verfälschten Zeit.

Ob Jewgeni Onegin Backenbart trug, geht aus dem Versroman Alexander Puschkins nicht hervor, der Verfasser selbst war aber berühmt für seine bakenbárdy. Und Onegindarsteller wurden in mehreren Verfilmungen mit Backenbart ausgestattet, Ralph Fiennes darf in Onegin (1999) immerhin Koteletten tragen.

Seite 98

An der Anspannung, die seinen ganzen Körper erfasste, sobald er sich nach rechts neigte, an der Art und Weise, wie er mit der freien Hand seine rechte Flanke hielt und schützte und an den unsicheren Bewegungen dieses schlaffen, verzögerten Arms, den er scheinbar nur bis zu einem bestimmten Punkt anheben konnte, las ich ab, dass dort etwas nicht in Ordnung war, irgendwo auf Bauch- oder Brusthöhe. […] Wir hatten vielleicht zehn Schritte geschafft, da tauchte neben uns eine Patrouille auf, und mein Begleiter wollte den Schwarzen Raben anstimmen, stockte aber, schnappte nach Luft, mir fiel auf, dass er extrem schnell atmete, offenbar ein traumatischer Schock.

Es ist natürlich kein Zufall, dass Iwan Arkadjewitsch in dieser Situation ausgerechnet der Schwarze Rabe (Čorny voron) in den Sinn kam. Das Lied handelt von einem sterbenden Soldaten, über dem schon der schwarze Rabe kreist. Die tödliche Wunde bedeckt er mit einem Tuch und singt dem Raben zu: Nimm das Tuch, das blutgetränkte, / trag’s zu meiner Liebsten heim. / Sage ihr, sie wird nun frei sein, / Eine andre sei nun mein. (Nachdichtung: Margit Bluhm). Diese andre ist, je nach Version, ein (im Russischen weiblicher) Säbel oder eine Kugel. Hier wird also schon vorweggenommen, wie es um Iwan Arkadjewitsch bestellt ist und wie es mit ihm zu Ende gehen wird. Die Schlusszeilen lauten: Schon seh‘ meinen Tod ich nahen – / schwarzer Rabe, ich bin dein!

Hier ist das Lied zu hören in einer Version von Boris Grebenschtschikow.

Seite 227

An einem ungewöhnlich heißen Tag im Mai erschienen bei Sonnenuntergang auf dem Moskauer Patriarchenteichboulevard zwei Männer. Der eine, etwa vierzig Jahre alt, trug einen mausgrauen Sommeranzug, war von kleinem Wuchs, dunkelhaarig, wohlgenährt und hatte eine Glatze; seinen gediegenen Hut hielt er wie ein Brötchen in der Hand, eine überdimensionale schwarze Hornbrille zierte das glattrasierte Gesicht. Der andere, breitschultrig, mittelgroß, leicht gebeugt, mit dem hageren und nachdenklichen Gesicht eines Genies, war ich.

Martinowitsch bedient sich hier bei den Anfangssätzen aus Michail Bulgakows Roman Der Meister und Margarita (Master i Margarita). Auf Deutsch liegen Übersetzungen der Kollegen Thomas Reschke und Alexander Nitzberg vor, die sich vor allem syntaktisch massiv voneinander unterscheiden. Welche passt hier besser? In der Abbildung liegen beide nebeneinander.

Sofort ins Auge fällt einem bei Reschke (links) das sonderbare Brötchen in Zeile 5. Bei Nitzberg hielt Berlioz den Hut „zusammengedrückt in der Falte“. Das Bild wird klar. Nur greift Martinowitsch Bulgakows offensichtlich auch für russische Ohren wunderliche Formulierung wenige Sätze später noch einmal auf. Deshalb habe ich entschieden, das ältere Reschke-Brötchen zu übernehmen. Nitzberg führt zu dieser Stelle in seinen Notizen unter der Überschrift „Problematisches und Gescheitertes“ übrigens aus: „Wörtlich heißt es, er halte „seinen anständigen Hut als Pirogge in der Hand“. Die Ablativ-Konstruktion „als Pirogge“ (pirožkom) ist keine Metapher, sondern ein Idiom und bedeutet, dass der Hut eine Falte hat. Daneben existiert aber auch eine Pelzmütze, die im Nominativ als „Pirogge“ (pirožok) bezeichnet wird. Und obwohl Bulgakow in seiner Beschreibung die Ablativ-Form verwendet und somit eindeutig von einem Hut spricht, schwebt ihm offenbar gleichzeitig irgendwie auch die Pelzmütze vor, denn gerade sie ist eine beliebte Kopfbedeckung, ja ein Statussymbol der Sowjet-Elite. Freilich würde Berlioz an einem der heißesten Tage des Jahres wohl kaum eine Pelzmütze tragen.“ (Alexander Nitzberg: Ein Buch mit sieben Buckeln. Notizen des Übersetzers. In: Michail Bulgakow: Meister und Margarita. Berlin: Galiani 2012 [563-582] S. 579)

Seite 229

Philipp sagte, ich müsste binnen 48 Stunden ein Gutachten zusammenschreiben, dass dieses Häuschen nicht als Architekturdenkmal gelten könne, entgegen den anders lautenden drei Gutachten von 1937, 1976 und 1985.

»Was du dir einfallen lässt, ist dein Ding. Du unterschreibst mit deinen kompletten Regalien: Professor, Dekan, Vitzliputzli«, trug er mir auf. »Schreib schön künstlerisch, anstelle dieser Bruchbude soll in einem halben Jahr ein zwanzigstöckiger Office Tower stehen.«

»Kostenpunkt«, ergänzte er nach einer Pause, »202 Limonen. Du weißt, was du zu tun hast, hübsch mit Gefühl, mit Sinn und mit Betonung.«

Auf Russisch sagt Philipp: „professor, dekan, chury mury“. Letzteres ist ein salopper lautmalerischer Ausdruck, der Philipps Geringschätzigkeit für den ganzen akademischen Zauber zum Ausdruck bringt. Ich fand „Vitzliputzli“ als Entsprechung ganz passend. Und habe später beim Wiederlesen von Bulgakows Meister und Margarita in der Anfangsszene unmittelbar vor dem ersten Auftauchen Volands den Satz entdeckt: „Und just in dem Augenblick, in dem Michail Alexandrowitsch dem Dichter über Vitzliputzli erzählte und wie dieser von den Azteken aus Teig geknetet worden war, zeigte sich in der Allee der erste Mensch.“ (Übersetzung Alexander Nitzberg, S. 13). Höchst sonderbar, was in Übersetzergehirnen bisweilen vorgeht …

Mit der Wendung „mit Gefühl, mit Sinn und mit Betonung“ zitiert Philipp, vermutlich ohne sich der Quelle bewusst zu sein, aus Alexander Gribojedows Komödie Gore ot uma (1824). Auch hier mussten verschiedene Übersetzungen ins Deutsche gewälzt werden, bis eine in diesem Kontext passende gefunden war, die durch Metrum und den Dreischritt als Zitat erkennbar wird (Geist bringt Kummer, Übers. Johannes von Guenther. Berlin: Aufbau 1948, S. 33). In der Übertragung von Dr. Bertram [Georg Julius von Schultz] (Verstand schafft Leiden, Brockhaus 1853) lauteten die betreffenden Zeilen: „Lies mit Gefühl, Verstand, und dann und wann / Bei Punct und Komma halte an.“

Arthur Luther übersetzte 1922: „Nimm den Kalender von der Wand / und lies mit Ausdruck und Verstand“ (Leipzig: Reclam 1963). In der jüngsten Übersetzung von Peter Urban (Wehe dem Verstand. Berlin: Friedenauer Presse 2004) stand zu lesen: „Und lies nicht wie ein Küster vor, / Lies mit Gefühl, Verstand, mit Pausen.“

Seite 252f.

»Wollen wir anstoßen? Ich hab Champagner kalt gestellt.« Und rasch zur Tür, das Schnappschloss zweimal umgedreht, der Herr Prorektor ist im Aktenstudium. Mit seiner Sekretärin. Und aus dem geheimen Schränkchen hinter dem Gemälde (eine Kuindshi-Reproduktion, geschmacklos, weg damit) die langstieligen Gläser und eine Flasche Veuve Clicquot. Wie gekonnt du den Champagner entkorkst, Anna!

Der russische Landschaftsmaler Archip Kuindshi (1842?–1910) ist häufiger mal ins (für heutige Verhältnisse) Kitschige abgedriftet. Etwa bei seinem Regenbogen, der im Russischen Museum in Sankt-Petersburg prangt.

Seite 298

»In seinen Ausführungen zum Wesen des Verhältnisses von Es und Über-Ich verwendet Freud das Bild von Pferd und Reiter, in dem das Pferd dem Es entspricht und der Reiter dem Über-Ich. Ohne die unbedachte Kraft des Pferdes gäbe es keine Energie zur Fortbewegung. Aber nur das Über-Ich vermag diese Energie zu zügeln und sie in die richtigen Bahnen zu lenken.«

Hier irrt Batja (oder Martinowitsch? Oder German?). Freud spricht in seiner 31. Vorlesung Die Zerlegung der psychischen Persönlichkeit von Pferd und Reiter nur im Zusammenhang mit Ich und Es, das Über-Ich hat hier eigentlich nichts verloren: „Man könnte das Verhältnis des Ichs zum Es mit dem des Reiters zu seinem Pferd vergleichen. Das Pferd gibt die Energie für die Lokomotion her, der Reiter hat das Vorrecht, das Ziel zu bestimmen, die Bewegung des starken Tieres zu leiten.“ (Sigmund Freud: Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien 1933, Seite 107f.)

Auf dem Foto von 1922 ist Freud mit Herbert Graf zu sehen.

Seite 307

Und dann lief auch noch Björk – du magst sie ja, mir ist sie zu chaotisch – erst dieses lange Akkordeon-Intro, dann die Bläser und dann sang sie, so leidend und verloren, und schon wieder dieses Wort: »I miss you, but I haven’t met you yet.«

Der Björk-Song stammt aus dem Album Post (1995). Interessant ist die inhaltliche Parallele zu einem Satz, den der Meister im Gespräch mit Besdomny über Margarita äußert: „Sie pflegte übrigens später zu sagen […], wir hätten einander schon seit langem geliebt, ohne uns zu kennen, ohne uns je gesehen zu haben.“ (Übersetzung Thomas Reschke)

Als Übersetzer hat man ständig Angst, irgendwelche Verweise zu übersehen. Deshalb erkennt man irgendwann überall Bezüge. Ob der Autor sie auch gesehen hat?

Seite 312

Ich las und las und folgte den Textpfaden immer tiefer in die Historie hinein, ich wusste, was Cäsar nach dem ersten Schwerthieb auf seinen Kopf gesagt hatte (gefunden bei Plutarch), wusste, wie Paul gekrächzt hatte, als sie ihn erdrosselten, aber vor allem wurde mir immer klarer, was diesen Todesstößen und Erdrosselungen vorausgehen musste.

Hier hat der Protagonist seinen Plutarch offenbar nicht gründlich genug gelesen. Der erste Streich war, zumindest nach Plutarch, kein Schwerthieb auf Cäsars Kopf, sondern ein verunglückter Dolchstoß gegen den Hals bzw. ein Degenstich ins Genick, woraufhin Cäsar Publius Servilius Casca Longus fragte: „Verruchter Casca, was beginnst du?“ So in Des Plutarchus von Chäroneia vergleichende Lebensbeschreibungen in der Übersetzung aus dem Griechischen von Johann Friedrich Salomon Kaltwasser, Magdeburg: Keil 1803, S. 126.

In Karl Theodor von Pilotys Gemälde Cäsars Ermordung (um 1865) ist Casca mit gezückter Waffe zu sehen. Auch dort eher in Stoß- als in Schlaghaltung.

Seite 340

In der Zauberstadt, die mich in meinen Träumen immer noch verfolgt, gibt es zwei ebensolche Türme, geziert von finsteren Soldaten-, Arbeiter- und Bauernfiguren. Das symbolische Tor gibt, indem es sich auftut in jener sonnenbeglänzten, menschenleeren, verängstigten Stadt, den Weg in die Uliza Kirowa frei, ihm gegenüber liegt der riesige Bahnhof.

Der Minsker Bahnhofsvorplatz mit den beiden Tortürmen (rechts im Bild das verglaste Bahnhofsgebäude) hat auch in Martinowitschs Debütroman Paranoia schon einen Auftritt:

„In der Glasfront vor mir spiegelten sich die beiden wuchtigen Türme des Stadttores, und ich drehte mich tatsächlich um, da mir unbegreiflich war, wie dieser Riesenbau dort hinter meinen Rücken geraten war, wo doch der Wartesaal sein musste. Aber ich sah nur die Rolltreppe, eine Frau an der Kaffeemelkmaschine und ein paar zufällige Gestalten, in denen dich erkennen zu wollen einfach dämlich war. Da wurde mir klar, dass die Tortürme kein Spiegelbild waren, sondern sich jenseits der Glasfront befanden, vor der ich stand, und als ich mich selbst irgendwo auf Höhe des fünften Stocks erblickte, war ich völlig verwirrt.“ (Paranoia, S. 248)

Zum Vergleich die Türme am Moskauer Gagarin-Platz:

Seite 385

Du, Olessja Lessenko, für die ich diese Revolution gemacht habe, arbeitest in einem Bliny-Lokal auf der anderen Seite der Uliza Malaja Morskaja, und aus dem Fenster deines Lokals ist der Isaak zu sehen.

Um noch mal auf den gärtnernden Diokletian zurückzukommen: Kohlernte auf dem Platz vor der Isaakskathedrale während der Blockade Leningrads im Herbst 1942.

Thomas Weiler

Thomas Weiler wurde 1978 im Schwarzwald geboren. Seit seinem Übersetzerstudium in Leipzig, Berlin und St. Petersburg übersetzt und vermittelt er Belletristik und Kinderliteratur aus dem Polnischen, Russischen und Belarussischen. 2017 erhielt er den Deutschen Jugendliteraturpreis, 2019 wurde er mit dem Karl-Dedecius-Preis geehrt. Er lebt mit seiner Familie in Markkleeberg bei Leipzig. Bei Voland & Quist erschienen seine Übersetzungen von Viktor Martinowitsch, Ziemowit Szczerek und Oleg Senzow.