Donkromuta truduta klinkuta

Es war Erde in ihnen, und

Paul Celan

sie gruben.

Was für eine bittere Ironie, dass die Zweitauflage dieses Romans, in dem so viel gegraben und sich an der Heimaterde abgearbeitet wird, dem Erdboden gleichgemacht wurde. In Litauen gedruckt, wurde sie im März 2021 vom belarussischen Zoll konfisziert und wegen Extremismusverdachts einer Expertenkommission zur Prüfung vorgelegt. Im Mai 2022 schließlich wurde der Roman als erstes belletristisches Werk in Belarus überhaupt als extremistisch eingestuft, aus Buchhandlungen und Büchereien entfernt und mit Traktoren unter die Erde gebracht. Wie mögen diese Experten Europas Hunde gelesen haben? Welche Kapitel, Figuren, Gedanken haben sie besonders angesprochen? Hat sich ihnen die Schönheit der Kunstsprache Balbuta offenbart? Was hat sie so alarmiert? Wir kennen nur ihr Urteil und die Folgen.

Wer eine erst vor kurzem erfundene Sprache spricht, macht sich in gewisser Weise vor der Weltgeschichte unsichtbar. Die Weltgeschichte hasst so was. Sie beginnt zu knurren, zu ahnden, zu zielen. All die naturgewachsenen Sprachen wurden über Jahrhunderte geformt und abgeschliffen, bestimmte Wörter tunneln sich so weit in die Vergangenheit zurück, dass wir vor ihrem schwindelerregenden Bedeutungswandel wie vor einer Art Gottheit stehen. Nur in einer neuen, völlig geschichtslosen Sprache können dich die alten Götter nicht erkennen. Du bist frei, umtriebig. Du bist gefährlich.

(Clemens J. Setz: Die Bienen und das Unsichtbare. Suhrkamp 2020, S. 342f.)

Der Wille zur Freiheit, zur Loslösung von der drückenden Norm, das Eskapistische ist vielen Figuren aus dem Romankosmos eigen. Sie stehen abseits, fallen aus dem Rahmen, haben eigene Köpfe, sind locker geschraubt. Sie flüchten sich in Kunstsprachen, auf Gänserücken, in Märchenwelten, ins Fetischistische, Papierne und spüren doch immer die Erdenschwere, die inneren Wackersteine. Wer sich vom Gebell der Hunde Europas nicht Bange machen lässt, wer sich eingräbt, sich hineintunnelt in diesen großen Text, wird mit zahlreichen Irritationen belohnt. Im Folgenden will der Übersetzer hier und da ein kleines Grubenlicht anzünden. Es soll keineswegs die Geheimnisse ausleuchten (Imatu sigrutima!), kann aber vielleicht Erhellendes zur deutschen Fassung beitragen.

Foto: Thomas Weiler

Sprachenvielfalt

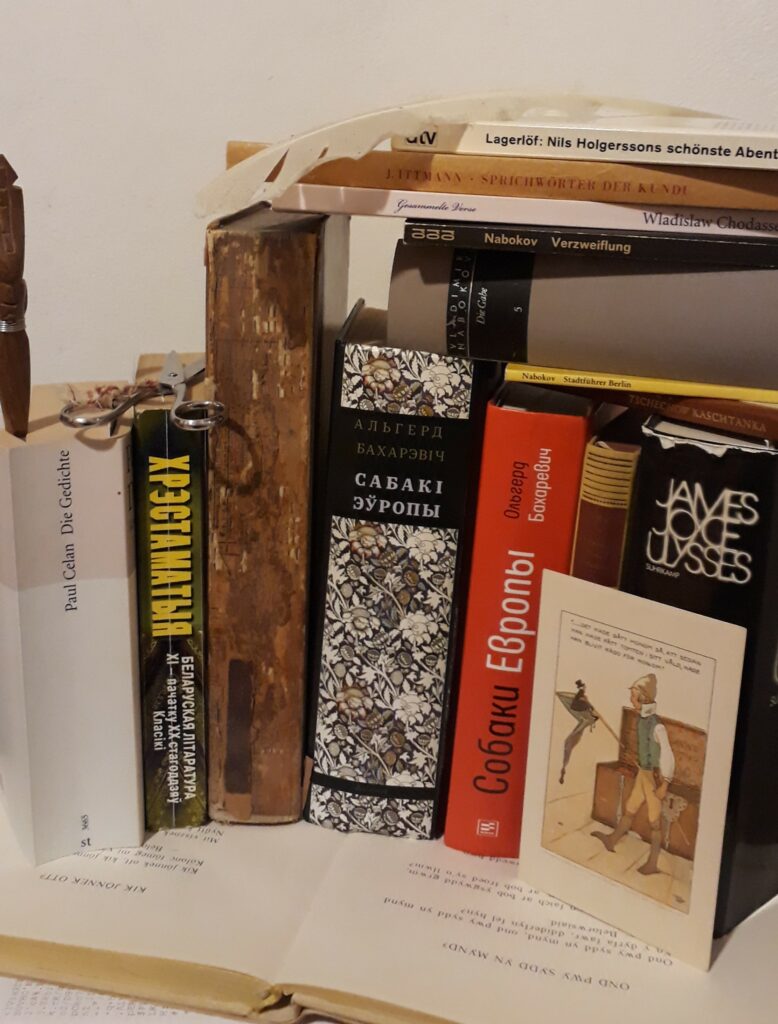

Im Roman wird wie auch in Belarus neben Russisch Belarussisch gesprochen, außerdem Trasianka, eine Mischform, die Merkmale beider Sprachen in sich vereint. Die Erzählerstimme spricht Belarussisch. Um auch in der Übersetzung anzuzeigen, in welcher Sprache wir uns gerade befinden, werden Begrüßungen mitunter im O-Ton belassen. Russisches wird nach der bekannten Duden-Transkription wiedergegeben (Sdrawstwujte, Priwet), Belarussisches nach der Łacinka, der belarussischen Lateinschrift mit Sonderzeichen (Zdaroŭ, Dobry dzień). Zudem lässt sich an der Schreibung der Namen bisweilen ablesen, ob gerade Belarussisch (Maŭčun), Russisch (Moltschun) oder etwas dazwischen gesprochen wird (Maltschun). Die constructed language Balbuta blieb in der Übersetzung weitgehend unberührt bis auf wenige Konstruktionen, die für deutschsprachige Leser schwerer zu knacken wären als für Menschen mit Kenntnissen in slawischen Sprachen. Ob der Name der Sprache sich tatsächlich von „balavern“ herleiten lässt, ist fraglich. Das lateinische balbutire bedeutet jedenfalls so viel wie stammeln, stottern oder lallen, ebenso das esperantische balbuti. Balbuta lebt auch außerhalb des Romans. Es gibt ein balbutanisch geführtes Weblog (balaguta), eine Facebookgruppe, und den Internationalen Balbuta-Tag am 10. Januar.

Dass der Autor seiner Leserschaft im belarussischen Text Auszüge aus Rezept Nr. 281 (Rebhühner, alte, gedämpft) aus einem 1930 erschienenen Lebenslexikon in der deutschen Originalfassung zugemutet hat, hat uns zu ähnlichen Wagnissen ermuntert. Ein Rezept für Hammelhoden (Granelli fritti) aus Pellegrino Artusis Von der Wissenschaft des Kochens und der Kunst des Genießens, das in der deutschen Übersetzung von Thomas Münster (Mary Hahn‘s Kochbuchverlag 1982) nicht enthalten war, bringen wir im italienischen Original.

Johannes Ittmanns Sprichwörter der Kundu, aus denen Kaštanka so gerne zitiert, sind noch antiquarisch erhältlich. Bedenkenswert ist zum Beispiel Eintrag Nr. 1346: „Sombo e sa loakana wábu dibokí.“ (Ein Hundsaffe schilt nicht den anderen wegen der Gesäßschwielen.“)

Und noch eine schwindelerregende Fußnote obendrauf: Die belarussischen Hunde Europas heißen Сабакі Эўропы (Sabaki Eŭropy), mehr zu Swahili und Sabaki hier.

Verschüttete Quellen

Bacharevič schöpft aus vielen Quellen. Solche, denen Zitate für die Übersetzung entnommen wurden, sind im Impressum der deutschen Ausgabe verzeichnet (Joyce, Puschkin, Nabokov, Chodassewitsch, Celan …). Immer wieder werden aber auch Quellen angezapft, die noch nicht in deutscher Übersetzung vorliegen oder die hierzulande kaum bekannt sein dürften. Etwa in Teil VI:

Seite 650

„Doch nicht umschlossen vom Panzer aus Eis, nicht von eisigem Wasser begossen …“, sagte Skima. Das waren nicht seine Worte. Es war etwas, das ihm der trübe, schwere Rum eingeflüstert hatte, der ihn inwendig mit seiner leblosen Hitze versengte.

Nein, das waren nicht seine Worte. Es waren Worte des Volksdichters der BSSR Arkadź Kulašoŭ (1914–1978) aus seiner Ballade Das Komsomol-Büchlein (Камсамольскі білет). Darin wird ein Komsomolze von einem feindlichen Gendarm aufgefordert, sich loszusagen und sein Komsomol-Büchlein zu verbrennen, dann käme er frei. Als er das nicht tut, wird er barfuß in die bittere Kälte hinausgejagt und mit Eiswasser übergossen. (Bacharevič führte in einem Essay aus, dass der Komsomolze nicht nur barfuß war, sondern splitternackt, aber dieses erotische Bild wäre der Zensur zum Opfer gefallen.) Das Büchlein ans Herz gedrückt, steht er in der Schlussstrophe da: „Doch nicht umschlossen vom Panzer aus Eis, / nicht von eisigem Wasser begossen, – / gegossen aus Bronze und sonnenbeglänzt / steht er in Ewigkeit über der Erde.“ Bekannt ist der Text auch in der Vertonung der Pesnjary im Stile einer Rockoper. Bacharevič verwendet das Zitat auch in seinem Roman Дзеці Аліндаркі (Alindarkas Kinder, 2014, S. 251), in Хлопчык і сьнег (Der Junge und der Schnee, 2023, S. 24) wird die Ballade ebenfalls erwähnt. Hier rezitiert ein putzig kostümierter Schüler eine russische Nachdichtung:

Und noch eine weitere Panzer-Stelle, mit der Skima in Minsk konfrontiert wird: „Der Panzer wird geputzt am Haus der Offiziere …“ So beginnt ein Gedicht des sowjetbelarussischen Lyrikers Pimen Pančanka (1917–1995) aus dem Jahr 1965. Der T-34-Panzer wurde 1952 neben dem Haus der Offiziere auf einen Sockel gestellt, steht dort heute noch (und steht bei Skimas Minsk-Besuch kurz vor seinem hundertjährigen Jubiläum).

Seite 519

Die Göttin Ikea, Schutzherrin von Belarus, vergoss über das Land die Strahlen ihres Rums. Dann kam der Überdruss. Ikea leerte sich. Ikarus stürzte ab. Und nun stand der blaue Kubus an der Schnellstraße nach Mahiloŭ, ragte unlustig aus der Landschaft, erinnerte an sein erstes Erscheinen, wartete auf neue Herren … Und doch hatte es sie gegeben, sie war da gewesen, diese eine Minute Nationalstolz. Auch wir hatten unsere Ikea. Auch wir konnten uns Menschen nennen. Erde, Freiheit, Brot, Ikea …

Hier wird eine bekannte Zeile aus dem Hymnus Mahutny Boža (Allmächt‘ger Gott) der Lyrikerin Natalla Arsenneva (1903-1997) verballhornt. Dort heißt es eigentlich: „[über Belarus] gieß aus deines Ruhmes Strahlen“, bei Bacharevič wird chvala (Ruhm) zu chalva (Halva). In der Übersetzung wurde Ruhm zu Rum verschnitten. Wenige Zeilen zuvor wird ein weiterer Text durch den Kakao gezogen, der zeitweise als belarussische Hymne galt: Aus „Radzima maja darahaja“ (Heimat, meine teure) wird „Ikea maja darahaja“, einige Zeilen weiter müssen auch noch zwei kanonische Gedichte des Nationaldichters Janka Kupała dran glauben, darunter das „Weißruthenische Nationallied“, wie Rudolf Abicht es in seiner 1919 veröffentlichten Übersetzung nannte (in: Walter Jäger: Weißruthenien. Land, Bewohner, Geschichte, Volkswirtschaft, Kultur, Dichtung. Berlin 1919, S. 136ff).

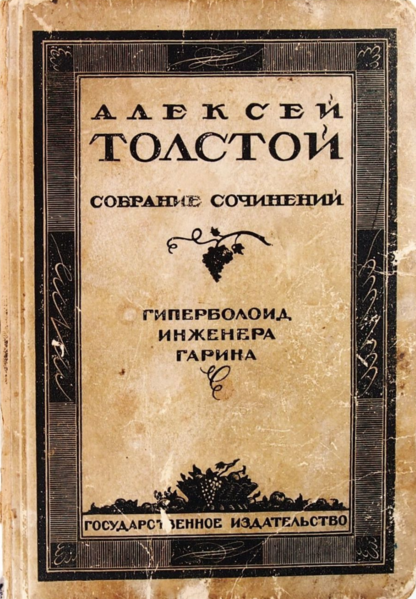

Alexej Tolstois utopischer Roman Гиперболоид инженера Гарина (Das Hyperboloid Ingenieur Garins), entstanden 1926/27 nach Jahren der Emigration in Berlin und Paris, liegt zwar in deutscher Übersetzung vor (Geheimnisvolle Strahlen, Ü: Arnold Wassenhauer, Anneliese Bausch, Verlag Kultur und Fortschritt 1957), ist aber kaum bekannt. Doch die geheimnisvollen Strahlen leuchten verschiedentlich in Europas Hunde auf, und sei es nur motivisch. Zwei kurze Tolstoi-Zitate mögen das veranschaulichen: „Das war der persönliche Safe des Diktators. Er barg nicht Gold oder wichtige Papiere, sondern einen Schatz, der für Garin noch weit kostbarer war, nämlich den bereits in Europa engagierten dritten Doppelgänger. […] Garin setzte sich vor den Toilettentisch. Ohne sich einzuseifen, kratzte er sich hastig den Bart ab.“ (S. 350f) „Auf dem linken Ufer [der Seine], bis zum Ministerium des Äußeren, dösten längs der granitenen Böschung die Straßen-Antiquare neben ihren Büchern, die in dieser Stadt schon längst niemand mehr brauchte.“ (S. 164)

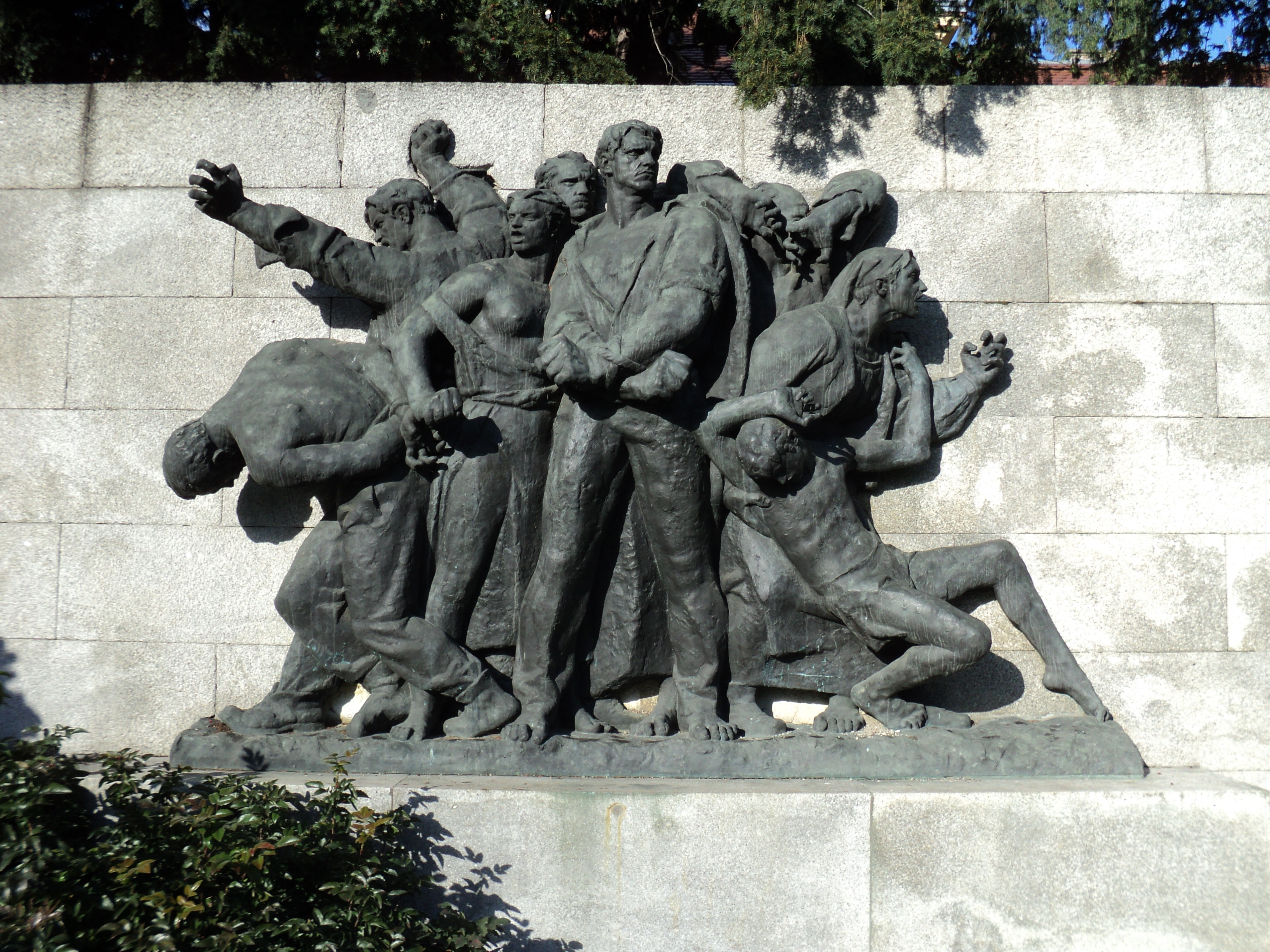

Quelle: Wikimedia Commons

Manchmal hat man als Übersetzer ein unmarkiertes Zitat erkannt, die Quelle gefunden und sogar entsprechende deutsche Übersetzungen aufgestöbert und muss dann trotzdem improvisieren.

„Er war so kühn, an mich zu schreiben. Umfinstert von Sibiriens Erz.“ Mit diesen geliehenen Worten lässt Oleg Olegowitsch den aufdringlichen Koźlik auflaufen. Der erste Satz ist die leicht abgewandelte Anfangszeile von Tatjanas berühmtem Brief an Onegin, die jeder russischsprachige Leser sofort erkennen wird. In der Übersetzung des Puschkin-Poems von Theodor Commichau lautet die Passage (Drittes Kapitel, XXXI): „Ich bin so kühn, an Sie zu schreiben – / Ach, braucht es mehr als dies allein? / Nun wird gewiss – was soll mir bleiben? – / Verachtung meine Strafe sein.“ Auch Koźlik muss ja die Verachtung des Meisters auf seinen Vorstoß hin fürchten. So weit, so gut. Der zweite Satz ist bei Bacharevič ebenfalls ein kanonischer Puschkinvers, die zweite Zeile aus dessen Gedicht Зимний вечер (Winterabend, 1827). Michael Engelhard übersetzt: „Stürme durch den Himmel eilen, / Wirbelnd jagt der Schnee den Wind; / Heult bald so wie Wölfe heulen, / Und bald weint er wie ein Kind […]“ (vgl. Rolf-Dietrich Keil (Hg.): Alexander Puschkin. Die Gedichte. Insel 1999, S. 505). Das verbindet sich im Deutschen nicht recht mit dem ersten Zitat. Kein deutscher Leser wird zudem in „wirbelnd jagt der Schnee den Wind“ ein Puschkin-Zitat erkennen, nicht einmal als Vers ist dieser Halbsatz einwandfrei zu identifizieren. Was also tun? Vergleichbare Zeilen unter deutschen Zeitgenossen Puschkins suchen, die für ein deutsches Lesepublikum leichter zu erkennen und einzuordnen sind?

– aus Joseph von Eichendorffs Winternacht (Verschneit liegt rings die ganze Welt …): „Der Wind nur geht bei stiller Nacht / und rüttelt an dem Baume, / da rührt er seinen Wipfel sacht / und redet wie im Traume“

– aus Sehnsucht nach dem Frühling von Heinrich Hofmann von Fallersleben: „O wie ist es kalt geworden / und so traurig, öd‘ und leer! / Rauhe Winde wehn von Norden, / und die Sonne scheint nicht mehr.“ Problematisch wird es aber in jedem Fall mit dem Anschluss, da der Erzähler bei Bacharevič fragt, warum Koźlik ihn auf Russisch anredet. Also wieder zurück auf Los. Um hier Plausibilität herzustellen, wurde letztlich auf ein anderes berühmtes Puschkingedicht zurückgegriffen: Во глубине сибирских руд (1827) bzw. nach Michael Engelhard (a.a.O., S. 569): „Umfinstert von Sibiriens Erz …“ Das Stichwort „Sibirien“ baut für deutsche Leser die Brücke zum Russischen, Wortwahl und Satzbau machen die Zeile zudem sofort als Zitat kenntlich, zumal sie das Metrum der ersten Zeile aufnimmt.

Autofiktion und Mystifikation

„Verzeihung, sind Sie … sind Sie nicht Bacharevič? “ In Teil IV von Europas Hunde hat das Autorenpaar Alhierd Bacharevič und Julia Cimafiejeva einen Cameo-Auftritt. Aber auch vorher schon werden immer wieder autobiographische Spuren gelegt. Bereits auf der ersten Seite des Romans erscheinen die „Fliegenmilchdörfer“ im Text. In seinem 2016 entstandenen Essay Fliegen in der Milch (deutsch in: Berlin, Paris und das Dorf. edition.fotoTAPETA 2019, S. 9–24) wird das Kindheitserlebnis des Stadtjungen eindrucksvoll ausgebreitet: „Das Einmachglas mit der Milch stand auf dem Tisch mit der hier und da eingeschnittenen Wachstuchdecke. Oben auf der Milch schwammen drei oder vier schwarze Punkte. Ich ging näher heran und schaute in das Glas. Das waren Fliegen. Die schwarzen Fliegen schwammen auf der Milch wie Buchstaben auf einem weißen Bogen Papier.“ Inzwischen ist der Essay nahezu unverändert auch in den autobiographischen Band Хлопчык і сьнег (Der Junge und der Schnee) eingegangen, der 2023 bei Knihaŭka erschien. Aber das Motiv findet sich schon viel früher. Bereits im Roman Die Elster auf dem Galgen (Leipziger Literaturverlag 2010, S. 16) schwimmen die Fliegen in der Milch. Und sie tun es noch im 2021 entstandenen Gedicht Anaemia patriotae im Lyrikband Вершы/Vieršy (Viasna 2022, S. 47). Zuerst erschien Fliegen in der Milch im Band Potemkinsche Dörfer der Idylle (Transcript 2018). Die Umschlagabbildung (versteinerte Gänse!) stammt aus der Fotoserie „Blau“ von Julia Cimafiejeva.

Ebenfalls in Teil IV begegnet der Tütenmensch (homo paceticus) seiner ehemaligen Schülerin und erinnert sich, wie er „einmal auf ihrer Schläfe seinen stachligen Kuss hinterlassen hat.“ Das Urbild dieser Szene ist in Bacharevičs Мае дзевяностыя (Meine Neunziger, Januškievič 2018, S. 260) nachzulesen. Auch die Nöte des Lehrers in Teil V des Romans sind sichtlich von den Erfahrungen des Junglehrers Aleh Ivanavič Bacharevič Ende der 90er inspiriert. Es doppelgängert also gewaltig. Spiegelungen und Wiedergänger sind auch zentral in Alexej Tolstois Geheimnisvolle Strahlen, in Wladislaw Chodassewitschs Gedicht Vor dem Spiegel und natürlich in Nabokovs Verzweiflung, die allesamt im Romantext präsent sind. Überhaupt, Nabokov: Dass Koźlik in Teil I gerade den Dreitausendseiter Quercus liest, Nils in Teil IV in der Berliner Agamemnonstraße arbeitet und der Zugreisende in Teil VI auf dem Weg nach Prag einen gewissen Fulmerford (oder Fulmerfold?) erwähnt, spricht für sich. Und ist der gealterte Nabokov mit dem Schmetterlingsnetz nicht ein Wiedergänger des jungen Nils Holgersson, der mit dem Fliegennetz das Wichtelmännchen zu fangen versucht? Bacharevič war übrigens zeitweise Stipendiat am Pariser Centre International d’Accueil et d’Échanges des Récollets und lebte in Minsk in der vulica Siadych. Aufgewachsen ist er im Stadtteil Drashnja in der vulica Tajoshnaja. In Der Junge und der Schnee notiert er über den Moment, da er nach seiner Entlassung aus der Geburtsklinik erstmals im Taxi dort vorfährt: „Von jenseits des Zaunes kam Hundegebell.“

Musikalisch-Filmisches

Filme, Musik und Filmmusik spielen auch in diesem Bacharevič-Text eine Rolle: Der Brillanten-Arm (Бриллиантовая рука, 1969), Der Gast aus der Zukunft (Гостья из будущего, 1985), Zeilen aus dem Repertoire der Pesnjary oder von Sjabry … In Teil IV würde der Protagonist mit der Plastiktüte im überfüllten Kleinbus nach Minsk gerne mit den anderen Fahrgästen The Passenger grölen, den alten Hit von Iggy Pop und Ricky Gardiner. Der russische Filmregisseur Kirill Serebrennikow setzte Bacharevičs Idee um und legte das Lied in seinem Film Leto (2018), einer Hommage an Viktor Zoi und die legendäre Band KINO (ehemals Garin und die Hyperboloiden), den Passagieren eines Leningrader Trolleybusses in den 1980er Jahren in den Mund.

Damit ist der Tütenmensch denkbar weit entfernt von seinen Mitfahrern und der Musik aus dem Mantel-und-Degen-Film Gardemariny, wperjod! (Gardemarine, vorwärts! Mosfilm 1988).

In der folgenden Beschreibung des Tütenmenschen findet sich ein musikalischer Verweis ganz anderer Art: „Das Gesicht gebräunt, ungewaschen, glücklich, graue Stoppeln tummeln sich um die Augen, auf dem Kopf Chaos statt Musik, spärliche widerspenstige Haare.“ Mit „Chaos statt Musik“ („Сумбур вместо музыки“) war in der Prawda vom 28. Januar 1936 ein folgenreicher Verriss der Schostakowitsch-Oper Lady Macbeth von Mzensk überschrieben.

Das Hasenlied (Песня про зайцев), das die Hochzeitsgäste in Teil IV vom Tütenmenschen hören wollen, entstammt der sowjetischen Gaunerkomödie Der Brillanten-Arm von 1968. Auch in Teil II wird schon auf diesen Kultfilm angespielt, als der schwanengleiche Major Lebed daraus zitiert. Kurz darauf bemüht er noch ein geflügeltes Wort aus dem sowjetischen Fünfteiler Die schwarze Katze (Место встречи изменить нельзя, 1979), das Wladimir Wyssozki in seiner Rolle als Kriminalhauptmann Gleb Sheglow geprägt hat: „Und jetzt der Bucklige!“

Diesen Buckligen, den Kopf einer berüchtigten Bande, verkörperte Armen Dschigarchanjan (1935–2020), ein armenisch-sowjetischer Schauspieler, der auch in Bacharevičs Gedicht Kampfkunst noch einmal Erwähnung findet. Dass Bacharevič nicht wahllos, sondern mit Bedacht in die Zitatekiste greift, veranschaulicht beispielsweise die Szene in Teil VI, in der Matti Marttinen mit einer Flasche niedergeschlagen wird. Eben schwärmt Skimas bartloser Doppelgänger noch von Siebzehn Augenblicke des Frühlings, einem sowjetischen Fernseh-Zwölfteiler aus dem Jahr 1973, dann muss er selbst eine Szene daraus durchleben. In Serie 8, Minute 19, setzt SS-Standartenführer Max Otto von Stierlitz (alias Maxim Issajew) Obersturmbannführer Ferdinand Holtoff mit einer Kognakflasche außer Gefecht.

***

Clemens J. Setz eröffnete mit Die Bienen und das Unsichtbare einen schönen Zugang zum Balbuta-Thema, vgl. das eingangs angeführte Zitat in diesem Fußnotentext. In seinen Roman Monde vor der Landung (Suhrkamp 2023) ragt wiederum ein tröstliches Fädchen hinein, das Bacharevič bzw. sein Sprachenerfinder Oleg Olegowitsch in Europas Hunde liegen ließ:

Seite 21

Sein Ende lugt aus der leicht geöffneten Schublade des leeren Tisches. Gott allein weiß, wie es hierhergeraten ist, das blaue Fädchen, das sich an einem Nagel in der Holzschublade verhakt hat. Behutsam, damit das unscheinbare blaue Schwänzchen nicht abreißt, befreie ich es, ziehe es ab und wickle es mir um den Zeigefinger. Dann wickle ich es wieder ab. Und wieder auf. Es ist so lang wie meine Hand. Das Spiel fesselt mich. Ich denke nun nicht mehr an Wörter. Ich spiele mit meinem Fadenfreund, und ein anderer, der uns nicht länger zusehen möchte, räuspert sich und beginnt zu sprechen …

Setz lässt uns auf Seite 353 seinem Protagonisten Peter Bender im Dezember 1935 in die Frankfurter Universitäts-Nervenklinik folgen:

Ein alter Mann namens Hans, der hier eingesperrt war, weil er niemanden mehr erkannte, kam langsam durch den Korridor geschlendert. Er war unterwegs zu seiner ‚Schnur-Schnur‘, wie er es nannte: ein längerer Faden, der zufällig aus dem Scharnier einer Tür herausragte. Mit diesem Faden beschäftigte er sich jeden Tag über mehrere Stunden. [Es folgt ein Einschub, in dem Bender sich mit den anderen Insassen der Nervenanstalt in ein ernsthaftes Gespräch begibt. Josef wird eingeführt, ein Esperantolehrer aus Graz, der ‚in unüberwachten Geistesmomenten einige Stellen aus der Heiligen Schrift auswendig in seine bolschewistische Fantasiesprache übertrug.‘] So ging der Abend hin, und Hans spielte mit seinem Freund, dem Faden.

Thomas Weiler

Thomas Weiler wurde 1978 im Schwarzwald geboren. Seit seinem Übersetzerstudium in Leipzig, Berlin und St. Petersburg übersetzt und vermittelt er Belletristik und Kinderliteratur aus dem Polnischen, Russischen und Belarussischen. 2017 erhielt er den Deutschen Jugendliteraturpreis, 2019 wurde er mit dem Karl-Dedecius-Preis geehrt. Er lebt mit seiner Familie in Markkleeberg bei Leipzig. Bei Voland & Quist erschienen seine Übersetzungen von Viktor Martinowitsch, Ziemowit Szczerek und Alhierd Bacharevič.

Familienroman entstand mit Unterstützung durch das Programm Kreatives Europa der Europäischen Union.

Familienroman entstand mit Unterstützung durch das Programm Kreatives Europa der Europäischen Union.